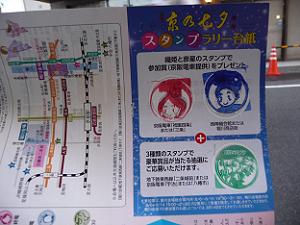

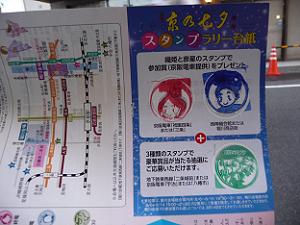

京の七夕堀川会場・2011年

8月の京都は、観光や旅行で訪れる方が少なめです。 京都の夏の暑さや行事が少ないといったことがその理由だと思われます。 しかし、2010年から、京都では、8月に「京の七夕」という行事が行われるようになりました。 2011年は、8月6日から15日まで開催されます。場所は、堀川と鴨川の2会場。 ということで、6日にさっそく京の七夕を観てきましたので、今回の記事では、堀川会場の様子をお伝えします。

観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

8月の京都は、観光や旅行で訪れる方が少なめです。 京都の夏の暑さや行事が少ないといったことがその理由だと思われます。 しかし、2010年から、京都では、8月に「京の七夕」という行事が行われるようになりました。 2011年は、8月6日から15日まで開催されます。場所は、堀川と鴨川の2会場。 ということで、6日にさっそく京の七夕を観てきましたので、今回の記事では、堀川会場の様子をお伝えします。

京都市上京区の北野天満宮の境内の西側に観音寺というお寺が建っています。 神社にお寺があったり、お寺に神社があったりすることはよく目にすることなので、北野天満宮に観音寺があることは、特に不思議ではありません。 ただ、全く不思議ではないかというと、そうでもなく、観音寺には、土蜘蛛灯籠という変わったものが置かれています。

2011年の夏は、天得院、廬山寺、晴明神社の3ヶ所にキキョウを観に行きました。 この記事を書いているのは7月下旬なので、まだ、上記の他にもキキョウを観に行くかもしれませんが、とりあえず、現時点でキキョウの過去記事をまとめておきます。

京都市上京区の晴明神社は、陰陽師(おんみょうじ)の安倍晴明(あべのせいめい)を祀っています。 一昔前に陰陽師がブームになったことから、安倍晴明をご存知の方は多いことでしょう。 晴明は、朱雀、村上、冷泉(れいぜい)、円融、花山(かざん)、一条の六代の天皇に仕え、寛弘2年(1005年)に亡くなりました。 そして、一条天皇が晴明の功績をたたえるために彼の死から2年後に晴明神社を創建しました。 現在の晴明神社には、興味深いものがいくつかあります。 今回の記事では、それらを紹介します。

京都市上京区に晴明神社という神社が建っています。 場所は、京都御苑から西に10分ほど歩いた一条戻り橋付近です。 晴明神社には、様々な見どころがありますが、特に夏になるとキキョウが咲くことで知られています。

京都御苑の東の寺町通沿いに廬山寺(ろざんじ)というお寺が建っています。 廬山寺の中には庭園があり、夏になると、たくさんのキキョウが花を咲かせます。 暑い夏に京都に観光で訪れるのは敬遠しがち。 でも、廬山寺の庭園でキキョウを眺めていると、暑さを忘れさせてくれるので、夏の京都観光にはおすすめの場所です。

京都市上京区には、相国寺という大きなお寺があります。 金閣寺や銀閣寺とも関係があるので、ご存知の方も多いことでしょう。 その相国寺には池があり、そこには、鉢に植えられた多くのハスが夏になると花を咲かせます。

平安京は、現在の二条城付近に造営されました。 この地が選ばれたのは、北に山、東に川、西に道、南に湖がある四神相応(しじんそうおう)の地だったからです。 四神とは、四方を守る神のことで、北は玄武、東は青龍、西は白虎、南は朱雀という神がそれぞれの方角の守護神とされています。 これを平安京に当てはめると、北は船岡山、東は鴨川、西は山陰道、南は巨椋池(おぐらいけ)となります。 このように平安京は、四神に守られた縁起の良い場所だったのです。 さらに桓武天皇は、平安遷都の際、奈良春日大社から方位を司る大将軍という神を勧請(かんじょう)し、都を守る方除の神として四方に祀りました...

近代の政治家の中には、幕末維新の動乱をくぐりぬけてきた人物がたくさんいます。 西郷隆盛や大久保利通など、明治時代前期の政治家が、その典型ですね。 明治維新から約70年経った昭和15年(1940年)。 すでに幕末は、歴史の世界となりつつあった時代に西園寺公望(さいおんじきんもち)が亡くなりました。 西園寺公望は、明治時代後期の総理大臣で、最後の元老となった比較的現代に近い近代の政治家といったイメージがあります。 ところが、意外に思えるかもしれませんが、彼も幕末維新の動乱をくぐりぬけてきた政治家の一人だったのです。

最近、物覚えが悪いと感じたりすることはないでしょうか。 昨日の晩御飯が思い出せないという方も多いことでしょう。 人は誰でも、年齢を重ねることで記憶力が衰えてくるものですが、そうは言っても、いつまでも物覚えが良くあってほしいと思いますよね。 そこで今回は、いつまでも記憶力が衰えないようにぼけ封じのご利益を授けてくれる今熊野観音寺と千本釈迦堂の観音様を紹介します。