真如堂にある海北友松の墓

安土桃山時代を代表する画家に海北友松(かいほうゆうしょう)がいます。 海北友松は、天文2年(1533年)に近江の浅井家に仕える海北綱親の子として生まれました。

観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

安土桃山時代を代表する画家に海北友松(かいほうゆうしょう)がいます。 海北友松は、天文2年(1533年)に近江の浅井家に仕える海北綱親の子として生まれました。

随筆の徒然草を書いたことで有名な吉田兼好は、鎌倉時代から南北朝時代に活躍した人物です。 吉田兼好は、京都市左京区の吉田神社の社家卜部家(うらべけ)に生まれました。 その後、後二条天皇に仕えましたが出家し、修学院や比叡山横川に草庵を結び、晩年は右京区の双ヶ丘(ならびがおか)の麓で隠棲したと伝えられています。

明治維新の実現に貢献した人はたくさんいます。 坂本竜馬、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、高杉晋作など、数え上げるときりがありませんね。 上にあげた人物は、政治を直接動かそうとした人ばかりなので、歴史的にも非常に有名です。 でも、彼らが、明治維新の実現のために行動し始めたのには、必ず思想的なきっかけがあります。 西郷隆盛と大久保利通は島津斉彬(しまづなりあきら)の影響を受けていますし、高杉晋作も吉田松陰の影響を受けています。 坂本竜馬も様々な人の影響を受けています。彼に影響を与えた人物の中には横井小楠(よこいしょうなん)もいますね。

平安時代を代表する文化人に清少納言という女性がいます。 彼女が書いた枕草子は、徒然草、方丈記と並んで三代随筆のひとつに数えられていますね。 清少納言は、宮中で中宮定子(ていし)に仕えており、贅沢な暮らしをしていたという印象をお持ちの方が多いと思います。 また、清少納言は才色兼備であり、その賢さをひけらかすような面があって、嫌味な女性だったという噂もあります。 おそらく紫式部が書いた紫式部日記に「清少納言こそ、したり顔にいみじう侍(はべ)りける人」という記述が残っていることが噂の出所と思われます。 実際に清少納言が贅沢をしていたのか、嫌味な女性だったのかわかりません...

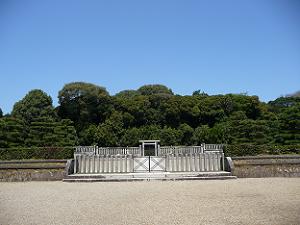

京都には多くの天皇陵があります。 天皇陵と聞くと、広大な土地に埋葬されているといった印象があります。 でも、ほとんどの天皇陵が街中の一角にひっそりと残っているだけなんですよね。 それでも宮内庁が管理しているので、荒廃することはありません。ただ、王家の墓にしてはちょっと寂しいなと思えるものばかり。 しかし、京都市伏見区の桃山にある2つの天皇陵は、他の京都の天皇陵とは違い、とても大きい陵墓です。 ひとつは桓武天皇のもので、もうひとつは明治天皇のもの。 どちらも立派な天皇陵なので、一度は訪れておきたいところです。

現在、京都にはたくさんのお寺や神社があります。 寺社には、京都らしい建築物が多いので、国内だけでなく海外からもたくさんの旅行者が観光で訪れますね。 私も、よく京都のお寺や神社に観光目的で参拝することがあります。その時は、せわしない日常を忘れて心がスッキリとするというか、気持ちがとても和むんですよね。 このようなすがすがしい気持ちにさせてくれる寺社ですが、その中には、ドロドロの政治の世界と関わってきたからこそ、今日まで存続しているところがいくつもあります。 京都市左京区に建つ南禅寺も、そのひとつと言えるでしょう。

京都市左京区の下鴨神社の第一の摂社は、同じ糺(ただす)の森の中に建っている河合神社(かわいじんじゃ)です。 河合神社の禰宜(ねぎ)は、代々、鴨氏がつとめていました。 禰宜というのは、簡単にいうと、神職のひとつで祭祀に従事するのが役目です。 鎌倉時代に河合神社の禰宜になる予定でいたけど、なれなかった人がいます。 それは、方丈記の作者の鴨長明です。

関ヶ原の戦いで、西軍を率いて徳川家康と戦った石田三成。 石田三成は、所領が少なかったため、毛利輝元を大将にして諸将を味方につけ天下分け目の戦いに挑みます。 もともと石田三成は、軍事よりも政治面で能力を発揮した、いわゆる秀才でした。 そんな石田三成が、当時、日本一の戦上手とされていた徳川家康と戦おうとしたのには、きっと、家康に勝てるという自信があったからでしょう。 その自信となっていたもののひとつが、おそらく、彼の家老の島左近の存在だったはずです。

京都市下京区に蓮光寺(れんこうじ)というお寺があります。 蓮光寺は、平清盛ゆかりの駒止地蔵が安置されていることで知られていますが、他にも歴史上の人物と縁があります。 その歴史上の人物とは、土佐の戦国大名であった長宗我部盛親(ちょうそかべもりちか)です。

京都府八幡市の石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)は、男山の山上に鎮座しています。 その山上には駐車場があり、近くには大きなクスノキが植えられています。 大楠を植えたのは楠木正成と伝えられており、クスノキの下には、人の背ほどの石碑が立っています。 きっと楠木正成の名言が刻まれているのだろうと思っていたのですが、どうやらそうではないようです。 石碑に刻まれているのは、尺八の都山流(とざんりゅう)と関係のある言葉でした。