新町御池にある肥前鹿島鍋島藩屋敷跡の石碑

江戸時代、諸国の藩は京都に藩邸を持っていました。 京都は、江戸時代でも都でした。 天皇の御所もあり、文化や学問の中心でもあったため、各藩は京都に藩邸を持ち様々な情報を収集していました。 京都に藩邸を持っていたのは、福井藩、薩摩藩、土佐藩のような大きな藩だけではありません。 わずか2万石の肥前鹿島鍋島藩も京都に藩邸を持っていました。

観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

江戸時代、諸国の藩は京都に藩邸を持っていました。 京都は、江戸時代でも都でした。 天皇の御所もあり、文化や学問の中心でもあったため、各藩は京都に藩邸を持ち様々な情報を収集していました。 京都に藩邸を持っていたのは、福井藩、薩摩藩、土佐藩のような大きな藩だけではありません。 わずか2万石の肥前鹿島鍋島藩も京都に藩邸を持っていました。

明治維新に貢献した4つの藩を総称して薩長土肥と言います。 「薩」は薩摩藩、「長」は長州藩、「土」は土佐藩です。 これら3つの藩は、幕末の京都で活躍し、当時の様々な史跡が今に伝えられています。 ところが、「肥」については、明治維新に貢献したことがあまり知られていません。 「肥」は、肥前のことで、佐賀藩を指します。 幕末の藩主は、鍋島直正で、号は閑叟(かんそう)といいます。

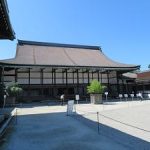

京都市上京区の京都御苑の北に相国寺が建っています。 相国寺は、永徳2年(1382年)に室町幕府3代将軍の足利義満が発願し、春屋妙葩(しゅんおくみょうは)、義堂周信(ぎどうしゅうしん)を招いて創建された臨済宗のお寺です。 足利将軍が創建したお寺とあって相国寺は、今も広い境内を持っています。 しかし、創建から現在にいたるまで、相国寺は何度も焼失と再建を繰り返しているため、創建当時の姿を見ることはできません。 でも、2010年から2012年にかけて行われた発掘調査により、中世相国寺の遺構の一部が見つかり、移築・復元されています。

戦国時代の幕開けとなったのは、文正2年(応仁元年/1867年)1月18日に始まった応仁の乱です。 この日、畠山政長と畠山義就(よしなり)との間で、畠山惣領の座を巡る合戦が起こりました。 畠山家の内紛だけでなく、足利将軍家の後継問題、斯波氏の内紛なども絡み、戦いは11年にもおよぶ長期戦となりました。

現在の京都御所は、幕末に再建されたものです。 その形式は、天明の大火(1788年)の後に再建された時のものを踏襲しています。 宝暦事件のおかげで平安時代の姿が蘇った京都御所 かつて京都は政治の中心だったため、多くの戦乱を経験しています。 そして、京都御所も、戦乱に巻き込まれ何度も荒廃しています。 でも、時の権力者によって、京都御所は修復や再建が行われ、現在も存続しています。 織田信長もまた、荒廃していた京都御所の修復に尽力した政治家の一人です。

京都市上京区の京都御所は、平安京ができてから、ずっと同じ場所にあり続けているわけではありません。 平安京の大内裏(だいだいり)は、現在の京都御所よりも西の二条城が建つ辺りにあったのですが、何度も火災に遭い再建されなくなりました。 京都御所が現在地に定まったのは元弘元年(1331年)のことで、仮の内裏とされていた土御門東洞院殿(つちみかどひがしのとういんどの)で光厳天皇が即位して以降、明治2年(1869年)まで、天皇の住いとして使用されてきました。 したがって、現在の京都御所は平安時代の大内裏とは違います。 でも、現在の京都御所は、平安時代の印象を残しています。

京都市上京区に北野天満宮が建っています。 祭神として祀られているのは、学問の神さまで有名な菅原道真ですね。 菅原道真が北野天満宮が建つ地に祀られるようになったのは、彼の乳母とされる多治比文子(たじひのあやこ)に道真の託宣が下り、北野の右近の馬場に祀るようにと告げられたからだと伝えられています。 ところで、道真は、なぜ右近の馬場に祀るように告げたのでしょうか。

鴨川に架かる橋はいくつかありますが、人と車の行き来が多いのは三条大橋と四条大橋です。 三条大橋は、今でも木造で昔ながらの風情を感じられますが、四条大橋は近代的です。 四条大橋も、江戸時代までは木造でしたが、明治6年(1873年)に架設事業が起工し、翌年3月に開通し現在の近代的な姿に生まれ変わっています。

9月中旬。 京都市南区に建つ城興寺に参拝しました。 城興寺は、小さなお寺なので、あまり人に知られていません。 でも、洛陽三十三所観音霊場めぐりの第二十二番札所なので、御朱印をいただきに参拝したことがあるという方はいらっしゃるでしょう。 城興寺は、平安時代に施薬院があった場所とされているので、歴史的には重要な場所に建っていると言えます。

慶応4年(1868年)1月3日に始まった鳥羽伏見の戦いは、薩長を中心とする新政府軍が錦の御旗を掲げたことで、旧幕府軍は混乱し潰走することになりました。 会津藩や新撰組などの旧幕府軍は、南に退き、淀城に入って抗戦することを決定しましたが、淀藩が旧幕府軍の入城を拒んだため、八幡市の男山や橋本まで撤退することにしました。 そして、鳥羽伏見と淀で新政府軍に敗れた旧幕府軍の負傷者は、淀の長円寺に運ばれ治療を受けました。