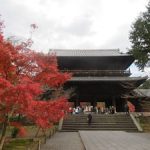

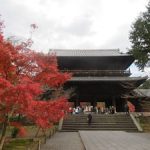

大混雑の南禅寺で見ごろを迎えた紅葉・2021年

11月下旬。 京都市左京区の法然院に紅葉を見に行った後、南に10分ほど歩き、南禅寺にも紅葉を見に行きました。 南禅寺は、人気の紅葉名所で、見ごろを迎える11月下旬になると大勢の旅行者や観光客の方で境内が賑わいます。 昨年は、新型コロナウイルスの影響で人が少なかったですが、今年は例年と変わらないほど大混雑していました。

観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

11月下旬。 京都市左京区の法然院に紅葉を見に行った後、南に10分ほど歩き、南禅寺にも紅葉を見に行きました。 南禅寺は、人気の紅葉名所で、見ごろを迎える11月下旬になると大勢の旅行者や観光客の方で境内が賑わいます。 昨年は、新型コロナウイルスの影響で人が少なかったですが、今年は例年と変わらないほど大混雑していました。

11月中旬に京都市左京区の真如堂に紅葉を見に行った後、北東に10分ほど歩き、法然院に参拝しました。 法然院は、哲学の道の少し東に建ち、情緒があるお寺として人気があります。 特に晩秋には、しみじみとした趣のある紅葉を見られることから、参拝する人が多いですね。

11月下旬に栄摂院の紅葉を見た後、北に3分ほど歩き、真如堂を訪れました。 真如堂は、四季折々の風景を見られるお寺で、特に晩秋の紅葉が美しいと評判です。 毎年、紅葉が見ごろを迎える11月下旬になると、大勢の旅行者や観光客の方が足を運び、境内は大賑わいとなります。

11月下旬に京都市左京区の金戒光明寺に紅葉を見に行った後、塔頭(たっちゅう)の栄摂院(えいしょういん)に紅葉を見に行きました。 栄摂院は、普段は非公開なのですが、紅葉の時期になると、庭園が一般に公開されます。 あまり人に知られていない寺院なので、紅葉の穴場と言えます。

11月下旬。 京都市左京区の金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)に参拝しました。 晩秋の金戒光明寺では、境内のいたるところで、紅葉を見ることができます。 紅葉の名所ではあるものの、大混雑するほどは旅行者や観光客が訪れないので、じっくりと紅葉狩りをできるお寺であります。

11月20日と21日の2日間。 京都府八幡市の善法律寺で、紅葉のライトアップが行われました。 昨年もライトアップが実施される予定だったのですが、新型コロナウイルスの影響で中止となりました。 善法律寺は、八幡市の紅葉寺として知られていますね。 ということで、11月20日に善法律寺に紅葉ライトアップを見に行ってきました。

11月中旬に京都市上京区の上御霊神社に紅葉を見に行った後、南西に約7分歩いて妙顕寺(みょうけんじ)に参拝しました。 妙顕寺は、西陣の紅葉の名所で、境内には比較的多くのカエデが植えられています。 紅葉狩りで西陣を訪れる人は少ないため、妙顕寺も11月の参拝者は多くありません。

11月中旬に京都市上京区の相国寺に紅葉を見に行った後、北に5分ほど歩き上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)に参拝しました。 上御霊神社には、本殿の裏側に立派なイチョウが植えられており、秋が深まるときれいに黄葉します。 また、カエデも近くに植えられていることから、黄色や赤色に色づいた風景を見ることができます。 境内全体では、カエデは少なめですが、紅葉の時期になると訪れたくなる神社ですね。

11月中旬に京都市上京区の阿弥陀寺に紅葉を見に行った後、南西に約5分歩いて相国寺に参拝しました。 相国寺は、京都御苑の北に広々とした境内を持つお寺です。 境内には、カエデが所々に植えられており、11月下旬から12月上旬にかけて紅葉が見ごろを迎えます。 まだ、11月中旬なので、紅葉の見ごろには若干早いのですが、どのくらい紅葉が進んでいるのかを確かめるため、参拝した次第です。

11月中旬に京都市上京区の本満寺に紅葉を見に行った後、寺町通を北に2分ほど歩き阿弥陀寺に参拝しました。 阿弥陀寺には、境内の中央にカエデが植えられており、晩秋になると紅葉します。 でも、紅葉を見られることを知っている人は少ないので、11月でも参拝者はほとんどいません。