高台寺や八坂神社など東山の風情を感じられる観光名所へのアクセスが便利なホテル

京都の東山には、高台寺や八坂神社といった観光名所があります。 東山は、国内外の旅行者に人気の観光地で春や秋の行楽シーズンには特に多くの人が訪れますね。 見るものが多い東山ですが、京都駅からだと市バスに約20分乗車し、「東山安井」や「祇園」で下車することになります。 それほど移動時間がかかるわけではありませんが、じっくりと東山を観光したい場合は、観光名所近くのホテルに宿泊するのがおすすめです。

京都の東山には、高台寺や八坂神社といった観光名所があります。 東山は、国内外の旅行者に人気の観光地で春や秋の行楽シーズンには特に多くの人が訪れますね。 見るものが多い東山ですが、京都駅からだと市バスに約20分乗車し、「東山安井」や「祇園」で下車することになります。 それほど移動時間がかかるわけではありませんが、じっくりと東山を観光したい場合は、観光名所近くのホテルに宿泊するのがおすすめです。

京都府八幡市の男山の東のふもとに相槌神社(あいつちじんじゃ)が建っています。 社殿は小さく、男山に鎮座する石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)の末社のように思えますが、独立した神社です。 建っている場所が人目に付きにくいので、参拝する人は少なくあまり知られていませんが、名刀の髭切と膝丸ゆかりの神社なので歴史的に興味深いものがあります。

4月下旬に京都府八幡市の背割堤に新緑を見に行った後、善法律寺に参拝しました。 善法律寺も新緑がきれいなので、初夏に訪れたいお寺ですね。 普段から人が少なく、心静かにお参りできるのも良いところです。

4月下旬に京都府八幡市の神應寺に新緑を見に行った後、背割堤(せわりてい)を訪れました。 背割堤には4月初旬に桜を見に行っています。 桜が咲いている時期は観光客や旅行者の方が非常に多い背割堤ですが、それ以外の時期に訪れる人は少なく、のんびりと散歩することができます。

4月下旬に京都府八幡市の石清水八幡宮に参拝した後、近くの神應寺(じんのうじ)を訪れました。 神應寺は、男山の中腹に建つお寺で、境内は木々に囲まれ、初夏は新緑がきれいです。 普段から訪れる人が少なめのお寺なので、心静かに参拝することができます。

4月下旬。 京都府八幡市の石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)に参拝しました。 石清水八幡宮には4月初旬に桜を見に行っていますが、もうほとんどの桜が終わっている頃です。 そして、これから梅雨にかけて、石清水八幡宮ではきれいな新緑を見ることができます。

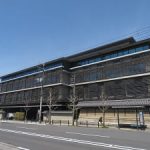

京都市左京区の岡崎は、京都の近代文化が花開いた地です。 京都市京セラ美術館、ロームシアター京都、京都市動物園など、近代的な施設が密集しており、古都のイメージが強い京都市内にあって独特の雰囲気を感じられます。 もちろん、岡崎界隈には、古都らしさを感じられる観光名所も多くあるので、岡崎で宿泊し、時間をかけてじっくりと観光していただきたいですね。 以前は、岡崎周辺にホテルが少なかったので宿泊に便利な場所ではなかったのですが、2022年1月にホテルオークラ京都 岡崎別邸が営業を開始したことで、岡崎観光が便利になりました。

4月も下旬となり、京都の桜もそろそろ終わりが近づいています。 2022年の京都の桜は、例年より4日早い3月24日に開花しました。 そのため散るのも早く、4月10日にはほとんどのソメイヨシノが散り果てていましたね。 今回の記事では、今年訪れた京都の桜の名所を振り返ります。

4月上旬に百萬遍知恩寺に桜を見に行った後、今出川通を西に約10分歩き、鴨川を訪れました。 鴨川沿いには、桜がたくさん植えられており、春には川の流れと一緒に桜を見ながら歩くことができます。 春の天気が良い日は、鴨川を歩いているだけで心が和みますね。

4月上旬に京都市左京区の平安神宮に桜を見に行った後、東に約5分歩き、満願寺に参拝しました。 満願寺は、住宅街の中にある小さなお寺で、訪れる人がとても少ないです。 春には、門前のソメイヨシノと境内の枝垂れ桜が咲きますが、参拝者はほとんどおらず、静かに観賞できます。